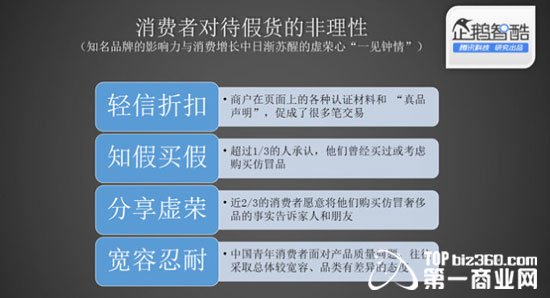

一份来自2005年数据显示,全球仿冒品的交易额已经从1982年时的55亿美元上升到了2005年的600亿美元,并且还将持续增长。时至今日,可以想象这将是一个多么巨大的数字。 电商平台由于缺乏与实物的接触,让顾客对假冒商品的鉴别变得更加困难。人们常常通过商户在页面上呈现的各种认证材料和斩钉截铁的“真品声明”,来不断树立信心,最终达成交易。 除了“上当式”购买假货之外,部分消费者甚至“知假买假”——即已经判断出网店销售的商品可能为假货,但由于过于低廉的价格和可以接受的仿真程度,用户还是会选择购买。 一份英国的调查显示,将近2/3的消费者愿意将他们购买仿冒奢侈品的事实告诉家人和朋友。而国际市场调查协会的另一项报告则告诉我们,超过1/3的人承认,他们曾经买过或考虑购买仿冒品。

退货和诉求渠道不畅,相关规则不健全,也是造成电商平台假货滋生的重要原因之一。而另一个容易被忽略的因素是,中国青年群体对于产品质量问题的容忍度正在不断提升,很多人在买到有问题商品后,不会选择退货或投诉,只是“略显无奈”。 2012年的一份调查显示,中国青年消费者面对产品质量问题,往往采取总体较宽容、品类有差异的态度:食品类有可能危及消费者生命健康的产品,青年消费者的容忍度最低;其他的工业类产品、日常消费品,青年消费者则认为“事无完美”,并不会因此有太多抵触情绪。 而青年消费者恰恰是电商网购的主力军。

|